青春伴学,筑梦成长|公共管理学院2025年暑期“学伴 +”青年群体子女网络学业互助计划(二)

为落实吉林省学生联合会关于《“学伴 +” 青年群体子女网络学业互助计划》的通知,根据新就业群体、网络群体、特殊群体、困难群体、农民工群体等青年群体子女意愿,解决在学业中面临的学习困难,“学伴+”青年群体子女网络学业互助计划正式启动。公共管理学院众多品学兼优的志愿者积极响应号召,踊跃报名,并结合实际情况进行结对,通过微信、腾讯会议等工具开展线上课程。志愿者们课前广泛查阅资料、认真备课,课上为同学们耐心讲解、引导学生解决问题,课后细致跟进、帮助学生巩固知识,全方位、全流程的伴学服务,为青少年成长注入温暖动能,收获学生与家长的一致认可。

个人简介:

李梓萌,2023级本科公共事业管理专业学生,共青团员,现任院学生会文体部副部长、班级文艺委员。曾获两次一等奖学金和一次二等奖学金,获评“文明大学生”称号。积极参与科研项目,在大创项目中获国家级立项;同时活跃于校内文艺活动,参与五四汇演、社团活动等表演,并投身三下乡、返家乡、“学伴+”等社会实践。

心得体会:

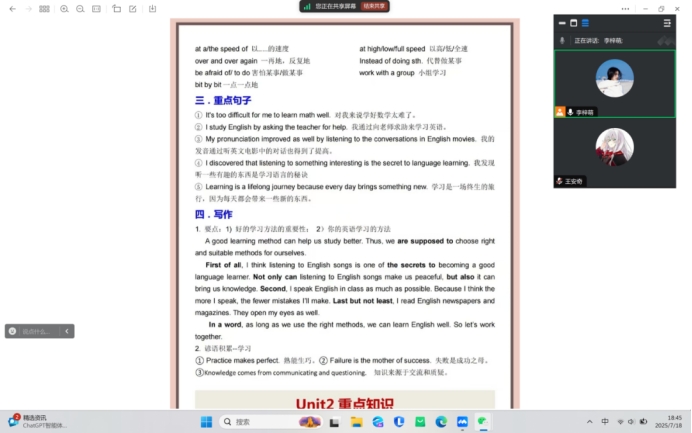

参与“学伴+”活动,为一名初三学生辅导英语的经历,让我感触颇深。起初,面对基础薄弱、对英语缺乏信心的他,我心里有些忐忑。但通过深入交流与测试,我迅速明确了他的短板,针对性地制定了学习方案。

在词汇积累上,我带他巧用碎片时间,借助单词卡片、APP等工具,每天背诵20个新单词并复习旧词,同时将单词融入生活场景以加深理解。语法部分,我结合历年中考真题,把复杂的语法知识拆解成小模块,帮助他逐个攻克。针对听力和写作,我每周安排固定练习,教他抓听力关键词、搭建写作逻辑框架的技巧。

辅导中,我发现鼓励和肯定对他至关重要。每当他取得进步,哪怕只是多答对一道题,我都会及时表扬,让他感受到努力被认可。渐渐地,他对英语的态度从被动转为主动,成绩也有了明显提升。

“学伴+”让我深刻体会到帮助他人的成就感,也明白了教育不仅是知识的传授,更是心灵的沟通与陪伴。

个人简介:

吴宜璠,2024级行政管理专业学生,担任24090402班班长、院权益部成员。多次获得奖学金,积极参与各类竞赛,获全国大学生英语竞赛三等奖、英语综合技能大赛“优秀团队”奖,大一期间带队参加“金点子”大赛及中国国际大学生创新大赛并获校级二等奖;军训期间获评校“优秀学员”。此外,积极投身于志愿活动,在2024年度“长春工业大学无偿献血活动”中被评为“优秀志愿者”,五一期间参与延边州团委组织的车站志愿服务,在公益骑行徒步活动中荣获长白山生态环境局授予的“环保卫士”称号。

心得体会:

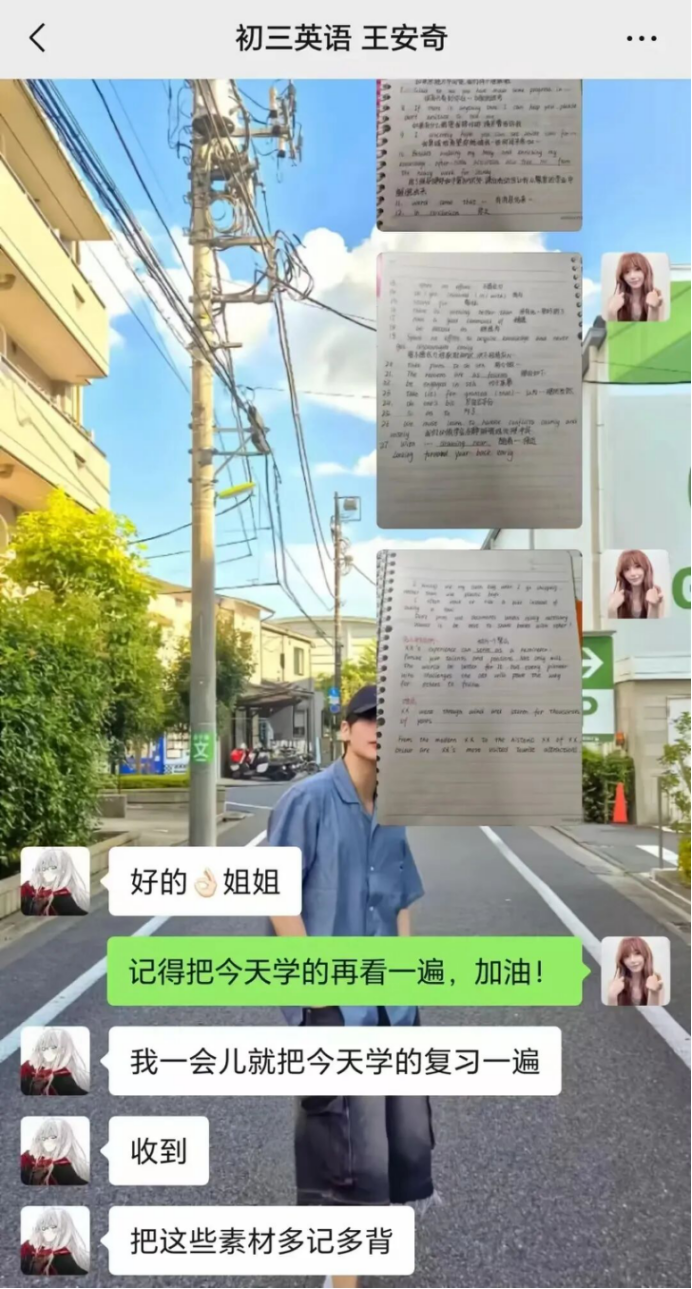

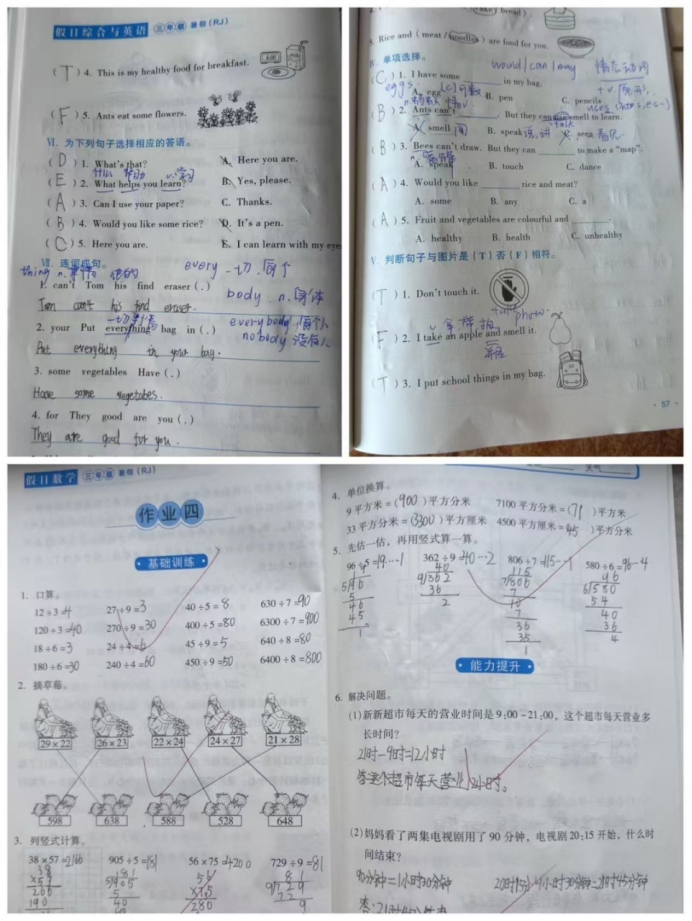

在本次“学伴+”活动中,我与一位活泼的三年级小学生结对,主要陪伴她学习数学、语文和英语。通过与家长交流,我了解了她的各科学习状况,便精心准备教学工具,以更好地激发她的学习兴趣。

尤其在英语音标教学上,我深知音标对三年级学生未来英语学习的重要性,为此准备了相应例子和实物图片,帮助她理解单词。准备过程中我发现,三年级知识虽不似高年级复杂,却更需趣味性和耐心。我鼓励她大胆提问,哪怕问题听起来“幼稚”,并告诉她“不懂就问”才是聪明的表现。

这段经历让我真切感受到,教育远不止书本内容的传递。对三年级小朋友而言,一个耐心的倾听者、为她的小进步而高兴的伙伴、能让学习变“有趣”的引导者,或许比单纯讲题更重要。与她共度的学习时光中,责任感推动了我的成长,也让我明白:真正的“伴学”是心与心的靠近,是共同成长的快乐之旅。感谢学校提供的平台,让我在实践中提升能力,未来我会继续努力,为社会和国家贡献力量!

个人简介:

邵雨婷,2024级本科公共事业管理专业学生,共青团员,院创新创业部成员。曾获二等奖学金,积极参与校内迎新晚会、军队慰问演出等多个文艺活动。

心得体会:

在“学伴+”活动中担任“小老师”,是一段格外特别的体验—既在“输出”知识,也在逆向推动自己成长,收获远不止“教会他人”。

最直观的感受是,“教”的过程会逼着自己把知识嚼得更透。以往自己学习时,懂个大概就满足了;但要讲给别人听,就得捋清来龙去脉,甚至提前预判可能卡壳的地方。更重要的是,我学会了“换位思考”。以前做题只琢磨“我怎么解”,当老师时却得深究“他为什么在这里卡住”。比如小同学总混淆“风力侵蚀和风力堆积”,我发现他是没分清“风把沙子吹走”和“风把沙子落下”的场景,便找来沙漠风蚀蘑菇和沙丘的图片对比,告诉他:“看形态就好—侵蚀是‘变少、变破碎’,堆积是‘变多、成堆积体’。”这种从对方困惑出发找方法的过程,比自己闷头刷题更能锻炼理解能力。

当然,也有“被问住”的时刻。有次学伴突然发问:“黄土高原的黄土到底是风吹来的,还是本地形成的?”我一时语塞,只好坦诚说:“这个问题我得再查资料。”后来我们一起翻课本、查资料,弄明白了“风成说”的证据。这种“共同探索”的感觉格外好—原来当老师不必“全知全能”,而是可以和小同学一起查漏补缺。

这段经历让我明白,当“小老师”最珍贵的是成就感:看着小同学从“一脸迷茫”到露出“哦,原来是这样”的恍然大悟,甚至后来能反过来给我讲清楚一道我卡壳的题,那种“共同进步”的快乐,比自己考高分更满足。学习从来不是单向传递,而是互相带动、彼此成就的过程。

志愿凝聚力量,真心铸就辉煌

志愿于心,奉献于行

以责任为墨,书写成长篇章

用担当作帆,助力青春远航

初审:李守瑶

复审:陈 磊

终审:于 洪